Et si la plus grande mine d’or de l’histoire humaine ne se trouvait pas sur Terre, mais dérivait silencieusement dans le vide intersidéral ?

Depuis quelques années, un rêve digne de la science-fiction est en train de basculer dans le concret : l’exploitation minière des astéroïdes. Ces blocs de roche et de métal, vestiges de la formation du Système solaire, renferment des trésors inestimables — platine, nickel, cobalt, terres rares — des ressources qui pourraient bouleverser l’économie mondiale et redéfinir l’équilibre géopolitique.

Autour de cette promesse vertigineuse, un nouvel écosystème émerge : sondes exploratrices, robots mineurs autonomes, start-ups audacieuses et agences spatiales géantes. La ruée vers l’or céleste n’est plus une utopie : c’est une course en préparation, avec un calendrier qui pourrait voir les premières opérations dès la prochaine décennie.

Partie 1 – Qu’est-ce que c’est ?

L’exploitation minière des astéroïdes, ou astro-minage, est le processus d’extraction de matières premières à partir des astéroïdes et autres petits corps du système solaire.

Contrairement à une idée reçue, l’objectif principal à court et moyen terme n’est pas forcément de ramener massivement des métaux précieux sur Terre. L’enjeu est double et bien plus stratégique.

1. Soutenir une économie spatiale durable

Le véritable changement de paradigme réside dans le concept d’Utilisation des Ressources In-Situ (ISRU). Le coût le plus exorbitant de l’exploration spatiale est celui du lancement : chaque kilogramme envoyé depuis la Terre coûte une fortune. L’idée de l’ISRU est simple : utiliser les ressources trouvées directement dans l’espace pour les besoins des missions spatiales.

- L’eau, l’or bleu de l’espace : Certains astéroïdes, notamment ceux de type C, sont riches en glace d’eau. Une fois extraite, cette eau peut être décomposée par électrolyse en hydrogène et en oxygène, les composants de base du carburant pour fusée. Les astéroïdes deviendraient ainsi des stations-service orbitales, permettant de ravitailler les vaisseaux pour des missions lointaines, comme un voyage vers Mars, à une fraction du coût actuel (Source : NASA, “In-Situ Resource Utilization”).

- Les matériaux de construction : Les métaux comme le fer, le nickel ou le cobalt, ainsi que le régolithe (la poussière de surface), pourraient être utilisés pour construire des structures, des habitats ou des boucliers anti-radiations directement en orbite ou sur la Lune, grâce à des technologies comme l’impression 3D (Source : European Space Agency, “Printing our way to the Moon”).

2. Un potentiel retour sur Terre

À plus long terme, l’astro-minage pourrait effectivement compléter les ressources terrestres. Les astéroïdes de type M, par exemple, sont des cœurs métalliques de protoplanètes et contiennent des concentrations de métaux du groupe du platine (platine, palladium, iridium…) des milliers de fois supérieures à celles des mines terrestres les plus riches.

Ces métaux sont cruciaux pour l’électronique, les catalyseurs et les technologies vertes. Ramener ne serait-ce que quelques tonnes de ces matériaux pourrait avoir un impact significatif sur ces industries, à condition de rendre le processus économiquement viable.

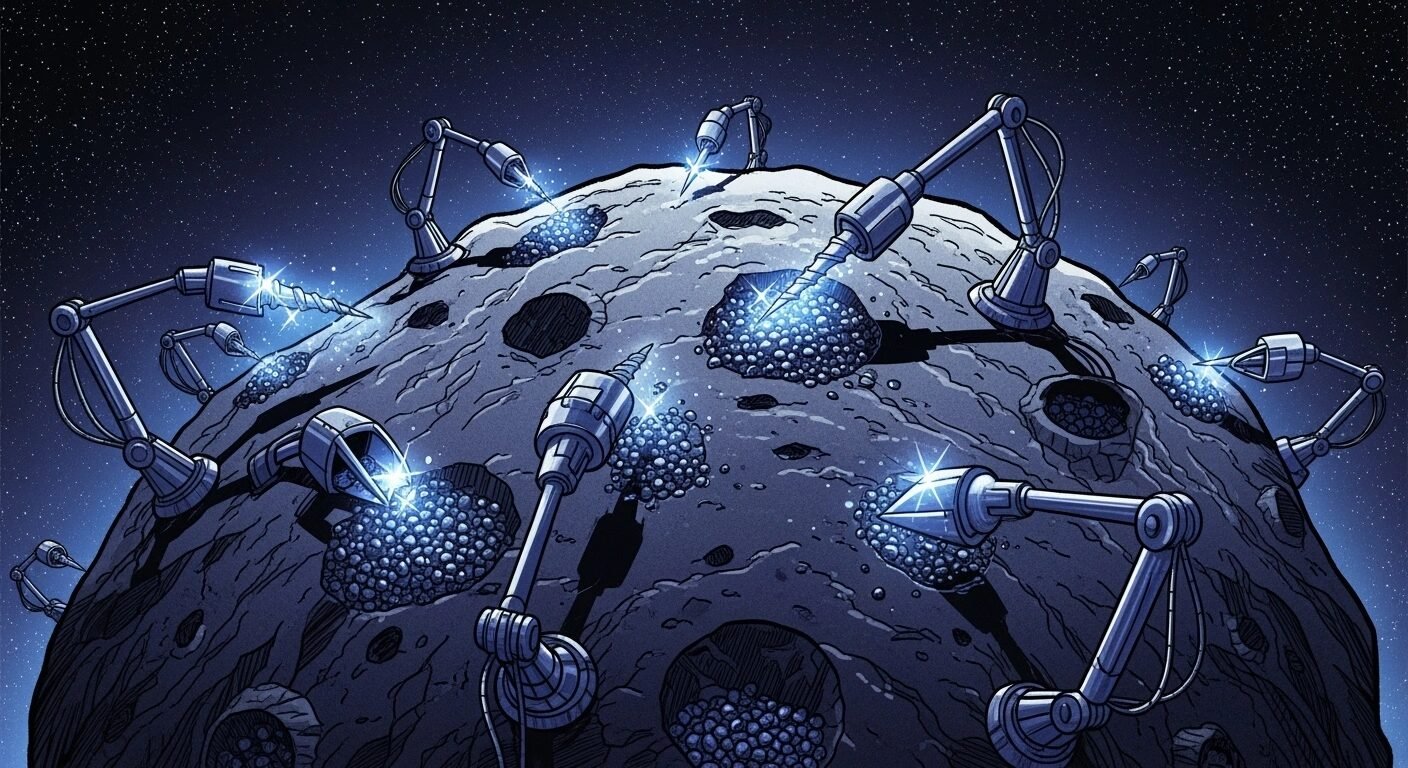

Partie 2 – Comment ça marche ? Une chorégraphie robotique de haute précision

Oubliez l’image du mineur de fond avec sa pioche. L’exploitation d’un astéroïde est une opération chirurgicale menée par des robots, qui se déroule en plusieurs étapes clés, chacune représentant un défi technologique majeur.

Étape 1 : La Prospection à distance

Avant même de se lancer, il faut choisir la bonne cible parmi des millions. Le choix dépend des ressources recherchées : les astéroïdes de type C sont riches en eau et en carbone, tandis que les types M sont de véritables mines de métaux.

L’identification se fait à distance grâce à une panoplie d’instruments :

La spectroscopie

En analysant la lumière que l’astéroïde réfléchit, les sondes peuvent déterminer sa composition minéralogique de surface, un peu comme une empreinte digitale chimique.

C’est la technologie qu’a utilisée la sonde OSIRIS-REx pour cartographier l’astéroïde Bennu avant de choisir son site de prélèvement (Source : NASA Mission Data). C’est un peu comme si on faisait passer un test ADN à la lumière elle-même.

L’imagerie thermique et radar

Ces outils permettent de “voir” sous la surface pour évaluer la structure interne de l’astéroïde, sa porosité et la présence de glace d’eau ou de gisements métalliques massifs.

Étape 2 : L’Ancrage, le défi de la microgravité

C’est le paradoxe de l’astro-minage : sur un objet où la gravité est quasi nulle, la moindre action entraîne une réaction opposée. Un simple coup de foret pourrait envoyer le robot mineur valser dans l’espace.

L’ancrage est donc une étape critique. Plusieurs solutions sont à l’étude :

- Des harpons ou des vrilles qui se vissent dans la surface pour fixer fermement le robot.

- Des bras de préhension multiples qui s’agrippent à la roche, un peu comme un insecte.

- Des propulseurs qui exercent une poussée constante pour plaquer l’engin contre la surface pendant les opérations.

Étape 3 : L’Extraction, un arsenal de technologies

Une fois la machine arrimée, l’extraction peut commencer. Il n’existe pas une méthode unique, mais plutôt un éventail de techniques adaptées à la nature de l’astéroïde et aux matériaux visés.

L’excavation mécanique

Pour le régolithe (la couche de poussière et de roches meubles en surface), des systèmes de pelles, de brosses rotatives ou de convoyeurs peuvent suffire à collecter la matière.

Cette approche est la plus simple et a déjà été prouvée par les missions de retour d’échantillons.

Le Minage Optique (Optical Mining)

C’est l’une des approches les plus révolutionnaires, développée par la société TransAstra. L’idée est d’utiliser de grands miroirs pour concentrer la lumière du soleil sur un point précis de la roche.

Le choc thermique fait éclater la roche (un processus appelé “thermal spalling”) et libère l’eau qu’elle contient sous forme de vapeur, qui est ensuite capturée.

Pour faire simple, le roc éclate comme du verre sous un choc thermique brutal.

C’est une méthode sans contact, qui résout de nombreux problèmes liés à la microgravité (Source: TransAstra Corporation White Papers).

Le Biomining

Une autre voie d’avenir, plus lente mais très économe en énergie. Des expériences menées sur la Station Spatiale Internationale (ISS) ont montré que certaines bactéries peuvent “digérer” la roche pour en extraire des métaux spécifiques.

On pourrait imaginer pulvériser une solution contenant ces microbes sur un tas de régolithe et récolter les métaux quelques semaines plus tard (Source: ESA BioRock experiment).

L’enveloppement de l’astéroïde

Pour les plus petits corps (quelques mètres de diamètre), une solution radicale est envisagée : capturer l’intégralité de l’astéroïde dans une sorte de sac gonflable.

L’astre serait ensuite remorqué vers une orbite stable (autour de la Lune, par exemple) pour y être traité en toute sécurité.

Le “comment” de l’astro-minage n’est donc pas une réponse unique, mais une boîte à outils de haute technologie où chaque instrument sera choisi en fonction de la mission.

Pour visualiser concrètement la phase de prospection, voici une fiche technique détaillée d’une sonde d’exploration d’astéroïdes. Elle expose les capteurs, contraintes massiques et budgets énergétiques nécessaires pour identifier et cartographier un astéroïde avant toute extraction.

Sonde de prospection — Cahier des charges simplifié

Objectif : standard minimal et immédiatement actionnable pour une mission de prospection d’astéroïde. Références : Hayabusa2, OSIRIS-REx.

1. Objectifs de mission

- Identifier la composition minéralogique (métaux, silicates, volatiles).

- Cartographier la surface (topographie, rotation, zones d’ombre).

- Estimer la structure interne (porosité, cavités) et le potentiel minier.

- Fournir données pour évaluer ISRU et opérations d’extraction futures.

2. Instruments & capteurs

- Spectromètre : IR + VIS + X-ray (signature minérale).

- Caméras multispectrales haute résolution pour sélection de sites.

- LIDAR altimétrique — modèle 3D, mesure rotation/masse.

- Radar pénétrant (GPR) pour caractérisation interne.

- Capteur thermique pour détecter volatiles.

- Optionnel : petit bras robotisé pour prélèvements in situ.

3. Contraintes d’ingénierie (valeurs-cible)

- Masse totale : < 500 kg (incl. marges).

- Puissance disponible : ≈ 1.5–2 kW en crête (panneaux + batteries).

- Durée de mission : 12–36 mois (transit + opérations).

- Propulsion : électrique (ion / Hall) pour Δv efficace.

- Télécom : X-band / Ka-band (+ relais possible).

- Résilience : radiation hardening, redondances critiques.

4. Architecture logicielle embarquée

- Module NAV — guidage autonome, optical nav, station-keeping.

- Module SCAN — orchestration capteurs, pré-traitements, compression.

- Module POWER — gestion panneaux, batteries, modes économie.

- Module COMM — planification downlink & stockage tampon.

- Module HEALTH — télémétrie, diagnostics, recovery flows.

5. KPI (critères de succès)

- Couverture spectrale + cartographie 3D > 90% de la zone d’intérêt.

- Identification d’au moins 1 zone exploitable avec confiance ≥ 85%.

- Taux de disponibilité instruments ≥ 92% en phase opérationnelle.

Note : ces valeurs sont des cibles pragmatiques destinées à cadrer un prototype industriel et faciliter une validation public/privé.

Partie 3 – Qui est sur le coup ? La course des nations et des milliards

Si l’exploitation des astéroïdes est encore à ses débuts, la ligne de départ est déjà bien remplie. La course est menée à la fois par des agences publiques, qui ouvrent la voie et réduisent les risques, et par des entreprises privées agiles, prêtes à parier des fortunes sur ce qui pourrait être le plus grand marché de l’histoire humaine.

1. Les Agences Spatiales : les défricheurs

Ce sont elles qui ont financé et mené les missions pionnières, prouvant que les concepts étaient réalisables.

NASA (États-Unis)

L’agence américaine est à la pointe avec des missions phares comme OSIRIS-REx (retour d’échantillons de Bennu) et Psyche, une sonde actuellement en route vers un astéroïde de type M qui serait le noyau métallique d’une ancienne planète.

Plus important encore, la NASA est l’instigatrice des Accords Artémis, un cadre juridique international qui, entre autres, légitime et encadre l’utilisation des ressources spatiales par les nations signataires et leurs entreprises (Source : NASA, Artemis Accords).

JAXA (Japon)

L’agence spatiale japonaise a été une véritable pionnière avec ses missions Hayabusa1 et Hayabusa2, qui ont été les premières à rapporter des échantillons d’astéroïdes de types différents.

Leur expertise dans les technologies de rendez-vous, d’atterrissage et de prélèvement en microgravité est mondialement reconnue (Source : JAXA Mission pages).

ISPACE (Japon)

cette start-up spécialisée dans les atterrisseurs lunaires vise le développement de technologies d’ISRU (In-Situ Resource Utilization). Leur objectif est clair : tester d’ici la fin des années 2020 des procédés de collecte et de transformation du régolithe lunaire en eau et oxygène, des étapes cruciales pour préparer l’exploitation d’astéroïdes proches.

OFFWORLD (États-Unis, mais avec une vision mondiale)

Cette société conçoit des essaims de robots modulaires capables de travailler en coopération. Leurs machines sont pensées pour évoluer aussi bien dans des mines terrestres que sur des surfaces extraterrestres.

Leur approche repose sur l’autonomie et la résilience : si un robot tombe en panne, le groupe continue la mission.

Les autres puissances spatiales

La Chine (CNSA) a clairement affiché ses ambitions pour l’exploration du système solaire, incluant des missions de retour d’échantillons d’astéroïdes dans ses plans.

L’Agence Spatiale Européenne (ESA) se concentre quant à elle fortement sur le développement des technologies ISRU, essentielles pour la viabilité de l’économie lunaire et au-delà.

2. Les Entreprises Privées : les chercheurs d’or

Là où les agences ouvrent la voie, les entreprises privées cherchent un modèle économique viable.

L’héritage des pionniers

Dans les années 2010, des sociétés comme Planetary Resources (soutenue par des milliardaires comme Larry Page) et Deep Space Industries ont fait rêver le monde. Elles étaient sans doute trop en avance sur leur temps et ont depuis été rachetées ou ont fait faillite, mais elles ont prouvé qu’il existait un intérêt commercial sérieux.

La nouvelle vague

Aujourd’hui, une nouvelle génération d’entreprises, plus ciblées, prend le relais :

- AstroForge (USA) : Cette start-up californienne a une approche très directe. Leur objectif est d’identifier des astéroïdes de type M, d’y envoyer des raffineries compactes pour en extraire les métaux du groupe du platine, et de les ramener sur Terre. Ils ont déjà lancé des missions de démonstration en orbite pour tester leurs technologies (Source : AstroForge Inc.).

- TransAstra (USA) : Comme nous l’avons vu, cette société développe la technologie du “Minage Optique”. Leur vision à long terme est de créer des dépôts de propergol (carburant de fusée) en orbite terrestre et lunaire, une infrastructure clé pour toute l’économie spatiale (Source : TransAstra Corporation).

3. Le Cadre Légal : Un Far West en devenir ?

Peut-on posséder un astéroïde ? La réponse est non. Le Traité de l’Espace de 1967 stipule que les corps célestes ne peuvent faire l’objet d’aucune appropriation nationale.

Cependant, le débat fait rage sur le droit de posséder les ressources que l’on en extrait. Des pays comme les États-Unis (SPACE Act de 2015) et le Luxembourg ont passé des lois autorisant leurs entreprises à devenir propriétaires des matériaux qu’elles collectent.

Les Accords Artémis tentent de créer un consensus international sur ces “règles du jeu”, mais la route vers un cadre juridique universellement accepté est encore longue.

Cette fiche technique présente un prototype de sonde-extracteur, décrivant les systèmes de collecte, stockage et traitement automatisé des ressources, ainsi que les contraintes techniques associées à la microgravité et au traitement orbital.

Sonde-extracteur robotique — Cahier des charges pour un démonstrateur

Objectif : mission pilote capable d’extraire, traiter et stocker une quantité testable (ex : eau ou concentré métallique) pour valider chaîne ISRU et logistique on-orbit.

1. Objectifs de mission

- Valider ancrage et extraction en microgravité.

- Extraire 10–100 kg de régolithe / glace (selon cible).

- Traiter in situ pour produire eau (L) ou concentré métallique (kg).

- Stocker produit dans réservoirs ou conteneurs compatibles transfert/remorquage.

2. Sous-systèmes principaux

- Système d’ancrage : harpons/vis + bras d’appui + thrusters de compensation.

- Unité d’extraction : scoop/aspiration + rotor de collecte (selon porosité).

- Unité de traitement : pour eau → chauffage/condensation/électrolyse ; pour métaux → concassage/tamisage/séparateurs.

- Système de stockage : réservoir cryo isolé (volatiles) ou bennes scellées (concentrés).

- Plateforme robotique : châssis modulaire avec interfaces de maintenance robot-to-robot.

3. Contraintes & cibles techniques

- Masse totale : 500–1500 kg (selon niveau d’ISRU).

- Puissance : 3–8 kW (panneaux + batteries + gestion thermique).

- Rendement extraction : eau > 20% récupération ; métal rendement initial > 10%.

- Autonomie : opérations autonomes > 90 jours consécutifs.

- Interface logistique : point d’accroche standard pour remorqueur / dépôt orbital.

- Sûreté : procédures d’arrêt d’urgence et séparation sécurisée.

4. Méthodes d’extraction — options à tester

- Excavation mécanique : efficace pour régolithe meuble ; attention à la poussière.

- Thermal spalling / Minage optique : extraction sans contact (complexité thermique élevée).

- Aspiration / cyclone centrifuge : séparation fines / captures volatiles.

- Biomining (conceptuel) : basse énergie, long terme ; utile pour démonstrations contrôlées.

5. Architecture système (schéma fonctionnel)

[PROPULSION] <-> [PLATFORM]

|

[ANCHOR SYSTEM]

|

[EXTRACTION UNIT] -> [PROCESS UNIT] -> [STORAGE]

|

[ROBOTIC INTERFACE] -> maintenance autonome / swarm ops

6. Indicateurs de validation (tests)

- Ancrage : maintien de position pendant l’opération de forage > 95% du temps prévu.

- Extraction : débit stable (kg/h) pendant 24 h cumulées.

- Traitement : production mesurée conforme aux rendements cibles.

- Transfert : connexion et transfert vers remorqueur / dépôt simulé.

Recommandation : prototyper l’unité de traitement au sol (simulateur de régolithe), puis monter un démonstrateur spatialisé à petite échelle. Valider sous-systèmes avant montée en charge commerciale.

Partie 4 – Pour quand ? Une feuille de route en trois étapes

Affirmer une date précise pour le début de l’astro-minage serait hasardeux. Il faut plutôt l’envisager comme un déploiement progressif, une montée en puissance qui suivra une courbe d’apprentissage technologique et de viabilité économique.

Voici la feuille de route la plus probable, découpée en trois phases distinctes.

Phase 1 : La Décennie Actuelle (2020-2030) – L’Ère de la Démonstration

Cette décennie est celle de la “preuve de concept”. L’objectif n’est pas encore la rentabilité, mais de démontrer que les briques technologiques fondamentales fonctionnent dans l’environnement spatial.

Ce qui est déjà fait

Les missions japonaises Hayabusa2 et américaine OSIRIS-REx ont brillamment réussi à collecter et à rapporter des échantillons, validant les techniques de prélèvement de surface.

Ce qui est en cours

La sonde Psyche de la NASA est en ce moment même (depuis fin 2023) en voyage vers un astéroïde métallique unique pour l’étudier en détail. Parallèlement, des entreprises comme AstroForge mènent des missions orbitales pour tester leurs technologies de prospection et de raffinage à petite échelle (Source : Built In, “What Is Asteroid Mining?”, 2025).

2025-2027 : AstroForge prévoit une première mission test de raffinage dans l’espace. Leur objectif est de prouver la faisabilité de l’extraction et du traitement de petites quantités de métaux précieux directement en orbite.

2027 : ISpace (mission lunaire) pourrait déjà tester l’utilisation du régolithe pour produire des ressources utiles (oxygène, eau), marquant un pas décisif vers l’autonomie des futures bases.

Le but

À l’horizon 2030, nous devrions avoir une réponse claire à la question : “La technologie est-elle fonctionnelle à l’échelle 1:1 ?”

Phase 2 : La Décennie Suivante (2030-2040) – Les Premiers Marchés de Niche

Si la première phase est un succès, cette décennie verra l’émergence des premières opérations commerciales. Le consensus des experts est que le premier marché rentable ne sera pas le retour de métaux sur Terre, mais bien l’ISRU.

2030 : premières missions pilotes d’extraction robotisée sur des astéroïdes proches, probablement menées par des partenariats public-privé.

2035 : horizon visé par la NASA pour une exploitation ISRU lunaire opérationnelle, avec une infrastructure capable de transformer des ressources extraterrestres en matériaux ou carburants utilisables.

La station-service orbitale

Le premier produit commercialement viable sera très probablement l’eau extraite des astéroïdes de type C. Décomposée en hydrogène et oxygène, elle servira de carburant pour les satellites en orbite géostationnaire et, surtout, pour les missions du programme Artemis vers la Lune (Source : NASA, roadmap ISRU). Vendre ce carburant “local” évitera des lancements coûteux depuis la Terre.

Les premiers retours sur Terre

Vers la fin de la décennie, on pourrait assister aux premières tentatives de retour de petites quantités de matériaux à très haute valeur ajoutée, comme le platine, afin de tester l’ensemble de la chaîne logistique et sa rentabilité.

Le but

Répondre à la question : “Le modèle économique est-il viable ?”

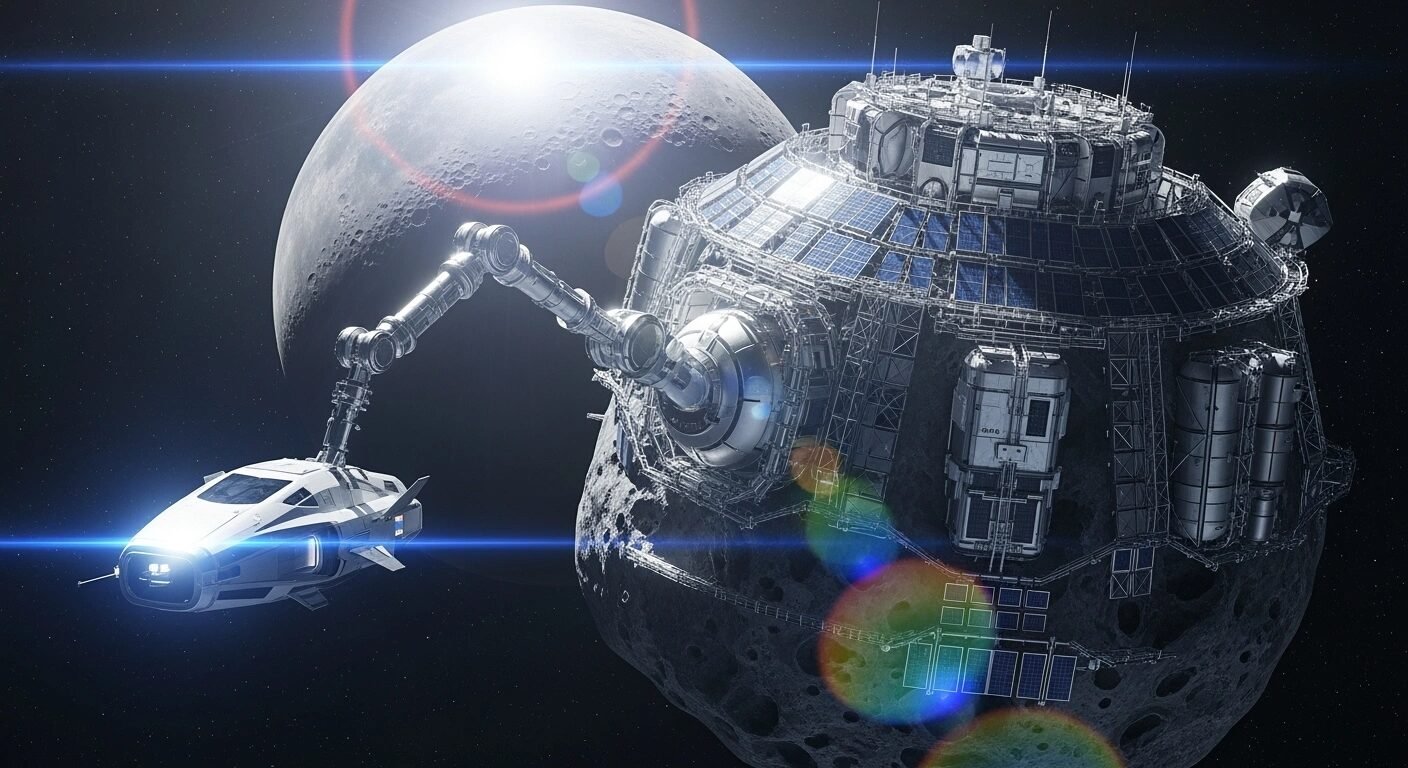

Phase 3 : L’Horizon 2040 et au-delà – L’Industrialisation

C’est seulement à partir de 2040 que l’on peut imaginer une exploitation à une échelle industrielle, avec une infrastructure spatiale bien établie.

Une économie cis-lunaire

On peut envisager des raffineries robotisées en orbite lunaire, des remorqueurs spatiaux transportant les matériaux bruts, et une véritable chaîne de production où les métaux extraits servent à construire de nouvelles structures directement dans l’espace.

Un impact sur les marchés terrestres

Le retour massif de métaux sur Terre ne deviendra une réalité que lorsque les coûts de transport spatial auront drastiquement chuté, potentiellement grâce à de nouvelles technologies de propulsion.

Les principaux freins à lever

Cette feuille de route ambitieuse reste soumise à des défis colossaux qui pourraient la retarder :

Le coût initial

Les investissements en R&D et pour les premières missions se chiffrent en milliards, un risque que peu d’investisseurs sont prêts à prendre.

Le risque technique

L’environnement spatial est impitoyable. Le moindre échec technique peut anéantir une mission et une entreprise.

L’incertitude juridique

L’absence d’un traité international clair sur la propriété des ressources spatiales reste un frein pour la planification à long terme.

si ces étapes sont franchies, l’exploitation industrielle à grande échelle (platine, nickel, terres rares) pourrait devenir une réalité, entraînant une reconfiguration géopolitique majeure autour des ressources spatiales.

Conclusion – Le Verdict

Aujourd’hui, extraire une poignée de poussière d’astéroïde relève encore de l’exploit technologique. Demain, c’est peut-être un marché de plusieurs trillions de dollars qui s’ouvrira, avec ses fortunes colossales, ses tensions géopolitiques et ses nouveaux ‘barons du vide’. Dans un siècle, il sera peut-être banal de dire : ‘Ce gratte-ciel est bâti avec du fer venu des étoiles’. La conquête des astéroïdes ne sera pas seulement une épopée scientifique : ce sera une nouvelle page de l’histoire économique de l’humanité.